AI赋能,守正创新:外语学科建设与专业提升新路径探索 ——“AI时代外语学科专业建设与提升论坛”在蓉成功举办

AI赋能,守正创新:外语学科建设与专业提升新路径探索

——“AI时代外语学科专业建设与提升论坛”在蓉成功举办

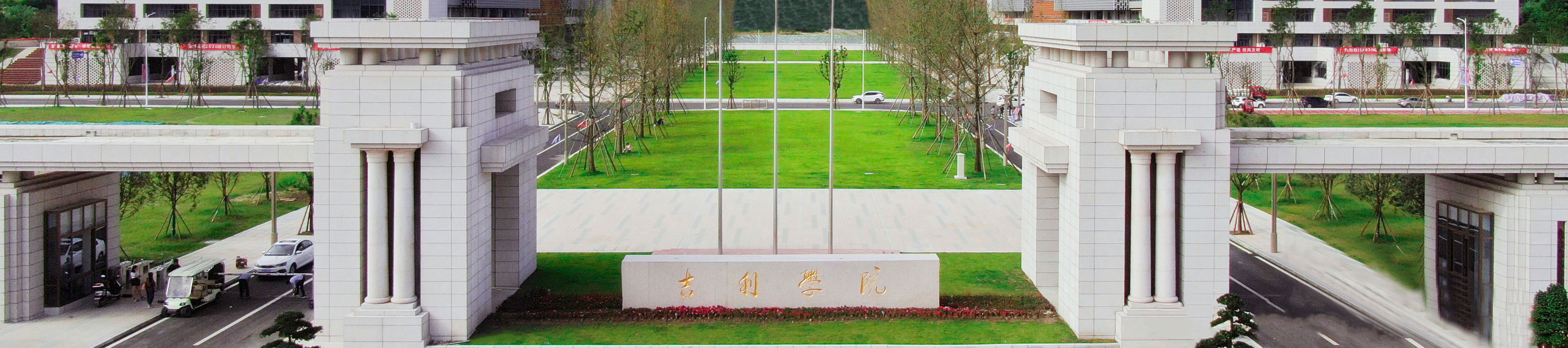

为响应国家人工智能发展战略,探索AI赋能外语学科建设与人才培养新路径,2025年6月27日-29日,由吉利学院外国语言与文化学院主办、上海外语教育出版社协办的“AI时代外语学科专业建设与提升论坛”在成都召开。论坛汇聚全国多家外语顶级期刊主编和各大高校外语学科专家,来自全国64所高校的近200名参会者共商外语学科的新发展与外语专业新转型。

会议伊始,吉利学院副校长王敏在致辞中介绍了学校的基本情况、办学历史、办学理念、近年取得的成果及后续发展方向,他特别指出学校将通过产教融合、校际合作和创新探索,助力学科特色发展;外语学科与人工智能、大数据等领域的深度融合是大势所趋,AI时代为外语学科带来新的挑战,也增加了新的机遇。

大会开幕式主持人孔令翠教授致开幕词,对参会专家和教师的到来表示热烈欢迎。他介绍了本次会议的召开背景和预期目标,并总结了吉利学院外国语言与文化学院的发展历史和近3年来取得的突破性特色性发展成效。

论坛首先立足国家需求,探讨了外语学科在AI时代的使命重塑与价值重构。大会特邀专家以“AI时代科技人文融合与高校人才培养”为题,强调科技人文融合是未来核心竞争力,高校必须将科技伦理植入人才培养基因,回应时代对人文精神的深切呼唤。上海交通大学杨枫教授介绍了外语教育学科产生的背景,强调了外语教育学的独特定位、核心和肩负的三重整合任务,指出外语教育学需从“服务者”蜕变为“引领者”,打破传统学科割裂壁垒,构建“语言+”融合知识体系。上海大学傅敬民教授在探讨了翻译的本质、不同翻译人才的培养模式,分析了应用翻译人才培养目前存在的问题、我国翻译教育教学的基本矛盾和人工智能时代应用翻译人才的特征。他指出翻译是人类生存发展的必要条件,承载人类文明互鉴之魂。复旦大学康志峰教授指出AI融合是时代发展的必然趋势,通过AI技术赋能教学的丰富案例,他依次从教学模式的智能转型、专业边界的模糊与拓展、以及人才培养目标的转向三个角度分析了AI融合对外语学科的深层影响,提出构建“技术赋能+跨学科融合+文化传播”的时代前瞻性新范式。陕西师范大学的刘全国教授以“阐释与创造:林语堂对中国文化的海外传播及其当代启示”为题,深度剖析了了林语堂对中国文化的多纬阐释与创造、以文明互鉴之眼,照亮文化传播新征程。

针对四川本科院校外语专业面临的挑战,四川高校专家们提出了“守正创新”的根本出路。电子科技大学胡杰辉教授从人类知识生产方式、外语学界的焦虑和知识供给三个方面探讨了智能时代的学科挑战,并以“成电探索”为范本展示了外语学科建设中如何通过目标升级、内容重组与模式创新,拥有自己的知识供给和知识创造。成都信息工程大学的黄驰教授指出,普通高校英语专业应立足语言文学传统,采取双轨并进策略:技术赋能(重构课程体系,强化智能素养与人文内核和师资角色重塑。只有合理认识文科与理工科的不同价值,因势而动、守正创新,外语学科才能冲破重围、破茧成蝶,培养传承文明的摆渡人。

云虹教授分析了时代核心矛盾和关键问题呈现,并以四川轻化工大学五语种协同实践为例,从三维金字塔的架构,揭秘如何借力“一带一路”战略,打造“外语+”复合人才孵化器,实现“就招培一体化”。西南石油大学的吕旭英教授以《石油科技俄语》课程为例,从AI赋能课程建设、微专业建设、师资队伍数字化能力提升、ESG中心建设等维度分享了外国语学院“外语+培养复合人才”的实践与思考。攀枝花学院冉明志教授则从翻译硕士点申报切入,围绕师资队伍建设、科研成果、成效等培养环境和条件,展现了数智时代学科建设的务实推进路径。外院副院长李春兰教授介绍了吉利学在大力发展“外语+汽车”的学科发展特色、打造产教融合模式方面进行的探索,并分享了外院在学生培养方面取得的成就。

大会闭幕式主持人李萍教授指出,本次论坛聚集学者智慧共同探索AI时代外语学科专业发展所面临的挑战与机遇,是基于问题的多视野交叉学科知识分享和思想碰撞,论坛报告为外语学科在AI时代的生存与发展提供了从“被动适应”向“主动引领”的新启发。

本次论坛为构建面向未来的外语学科发展和外语人才培养指明了新的方向,提出外语学科的核心价值在于人文底蕴、文化传播与跨文明沟通能力,提供了“人文为核、技术为翼、交叉赋能”发展路径。吉利外院将继续依托吉利汽车产业,以智能汽车英语为特色模块,打造可复制推广的“外语+”产教融合的“吉利学院案例”,助推中国自由品牌汽车的出海,构建国家外语学科分类发展的典型案例。

- 上一篇:新时代AI赋能外语教学:创新改革与挑战并存 —吉利学院外国语言与文化学院成功举办专题讲座

- 下一篇:没有下一篇了

.png)