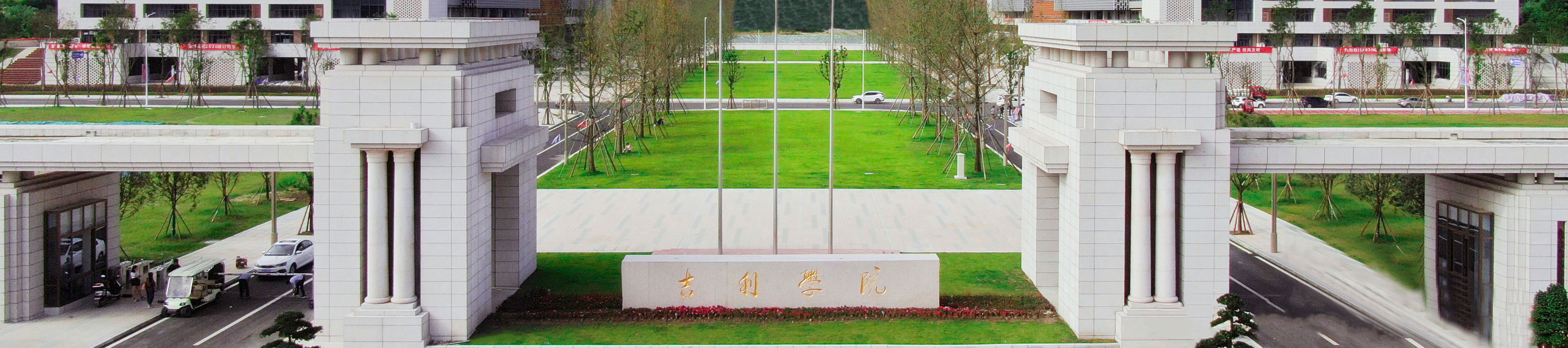

兄弟院校情谊深 共谋发展开新篇——我院院长助理与专外教研室副主任赴三亚学院考察学习

为深入贯彻党的二十大精神,围绕我院十四五规划,学习借鉴不同区域、办学水平高的兄弟院校办学经验,推动我院教育教学高质量发展。3月17日,在这春意盎然、生机勃勃的季节,我院院长助理李春兰与专业外语教研室副主任乔蓓赴兄弟院校---三亚学院外国语学院考察学习,围绕学科建设、师资队伍建设、人才培养、实习就业、国际交流与合作等主题开展研讨,三亚学院外国语学院英语系副主任余玉秀、英语专业负责人潘红、英语专业骨干教师王初艳等一行8人参与研讨会。

.jpg)

三亚学院与吉利学院同属吉利人才发展集团的两所本科院校,集团兄弟院校之间交流更有互鉴互补性。三亚学院始建于2005年,位于海南省三亚市,占地3000亩,校园美丽生态安全、宜学宜居,下设25个学院,开设56个本科专业(含专业方向)。外国语学院是三亚学院建校第一批二级学院,下设英语系、俄语系及公共外语教学部,另设应用语言学与文化研究中心、俄语中心及跨文化研究中心。

.jpg)

3月17日下午3:30,我院李助理和乔主任与三亚学院外国语学院英语系余主任、英语专业和大学英语负责人及骨干教师一行8人在红树林国际酒店会议中心二楼第七会议室开展研讨座谈会。

.jpg)

李院助首先对三亚学院外国语学院的热情接待表达了由衷的感谢,然后简要介绍了学院从北京吉利学院陈琳外国语学院到吉利学院外国语言与文化学院的历史沿革、发展历程和学院现状,重点讲述了自2022年8月外国语言与文化学院新成立以来的专业建设、人才培养、教学科研、校企合作四方面取得的初步成果。余主任代表三亚学院外国语学院对两位的到来表示热烈欢迎。她从历史沿革、师资队伍、专业设置、学生培养、平台建设和服务地方等方面对学院的基本情况进行了简要介绍。

.jpg)

随后双方围绕外语学科建设、师资队伍建设、实习就业、人才培养及国际交流与语言培训等主题开展了自由交流和深入探讨。乔主任分享了我院外国语言与文化学院大学外语和专业外语十四五规划、大英和专业课程建设、考级考试、国际交流等方面内容。三亚学院与会老师潘红、陈蓉蓉、王初艳和任俊超等就我院学生基本情况、课程建设、实习实践、日常管理和毕业生就业等内容与两位领导进行了深入沟通交流。

在吉利人才发展集团的大力支持下,三亚学院外国语学院自2005年成立至今走过18年历程,发展迅速,成果喜人。在交流过程中,余主任一行毫无保留地传经送宝、答疑解惑,为我院提供了具有高度借鉴意义的鲜活经验和有效路径。总结起来有以下七点:

第一:三亚学院大力支持外国语学院数字化课程建设,大学英语16学分,每期4学分,采用2(课堂教学)%2B2(自主学习)创新教学模式,学生英语活动也计入学时,ESP课程内容融入自主学习平台。

第二:英语专业大力推进芯位数字化课程建设,要求全体专业老师参与慕课制作,保证全员全覆盖全课程,计划年底20多门课录制完毕,慕课制作不断推陈出新,融入新思想、新形式,多模态呈现多元化教学内容,深受学生欢迎。

第三:学校大力支持科研工作。外国语学院围绕四大方向:翻译、文学、语言学、区域国别,建有五个团队,每位老师参加1-2个团队,将教学、科研与语言服务有机结合起来,鼓励团队申报各级课题,每周三、四下午研讨学习,每年定期汇报各团队工作。近几年科研成绩斐然,现有三个研究中心。

第四:鼓励与支持教师成长。老师们可参加海外暑期沙龙,还可参加“浩博”教育一年期脱产学习,或者读博深造。

第五:积极开拓多元化国际交流与合作:1. 学生赴美国14周Walk and Travel实习项目,每年输送40多位专业学生参加,深受学生欢迎;2. 学生暑期14天海外游学项目---圣约翰大学。3. 学生赴泰国曼谷大学及其他3所东南亚大学开展一年或半年交换生学习,实现学分转换。4. 接纳留学生,辅助人文学院汉语国际教育专业教学,让大三学生参与给留学生上课或担任助教。

第六:创建特色鲜明的英语专业实习体系。1. 大一上期开展为期一周的专业认知实习;2.大三上期开展为期八周的专业实习;3. 大四上期进行为期一周的毕业实习。

第七:加强多语种与辅修专业建设。学院现有英语和俄语两大专业,俄语重点走国际教育模式,是海南特色专业;开设英语与日语两个辅修专业,辅修学制为5学期。

.jpg)

.jpg)

会后我院两位领导在三亚学院英语专业骨干教师潘红、王初艳两位教师的带领下实地考察走访了三亚学院,对三亚学院的优美校园环境、先进的教学设施、规范的教学管理和高质量的学生培养留下了深刻印象。

.jpg)

.jpg)

此次考察吉利人才发展集团兄弟院校三亚学院外国语学院,为我院提供了一次宝贵的学习、借鉴和交流的机会,了解和学习了兄弟院校办学的先进经验和成功做法,为分析我校目前面临的问题和破解方法提供了重要借鉴,同时也对我院专业建设、学科发展、教学科研、人才培养、及国际交流起到积极的推动作用。此次三亚之行不仅开阔了我们的工作思路和视野,而且三亚学院外语教职工干事成事的精神也让我们备受鼓舞,下一步将对标高位,取长补短,找准自身定位,积极凝练特色,将学习收获和感悟反思践行到实际工作中,为学院提升办学层次和助力学校高质量发展持续贡献力量。

.png)